El movimiento estudiantil que hace medio siglo cimbró al país impulsó cambios profundos en la familia, el Estado y la sociedad que los científicos sociales siguen analizando.

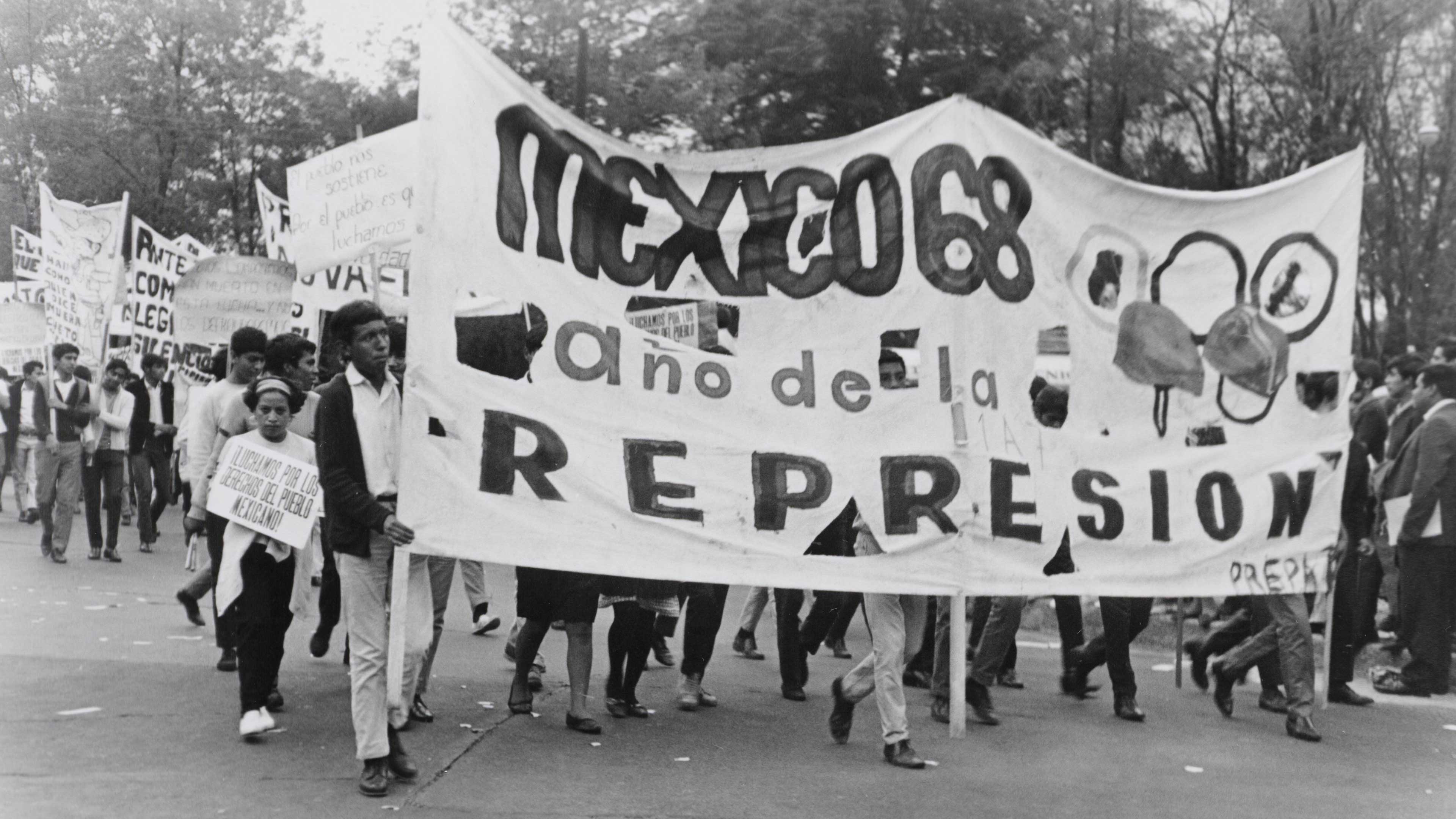

En el verano de 1968, tras la escalada de violencia encabezada por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz contra un heterogéneo movimiento estudiantil que se pronunciaba contra la arbitrariedad policiaca y la represión en todo el país, los líderes activistas decidieron efectuar una marcha distinta a las anteriores.

Los dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Iberoamericana (UIA) y otras escuelas, agrupados en el Consejo Nacional de Huelga (CNH), acordaron marchar silenciosamente el 13 de septiembre desde el Museo Nacional de Antropología e Historia en el Bosque de Chapultepec hasta el Zócalo capitalino.

El objetivo era demostrarle al gobierno que no eran provocadores ni buscaban sabotear los Juegos Olímpicos que se celebrarían ese año en la Ciudad de México. Durante la movilización, que convocó a más de 250 mil personas, no hubo gritos ni arengas, sólo pancartas. Algunos asistentes llevaban la boca cubierta con cinta adhesiva.

Los estudiantes pensaron que con ese silencio simbólico contendrían las acometidas represoras de las autoridades. Pero se equivocaron: “durante esta marcha, un grupo de agentes del gobierno destrozó alrededor de cien autos y se robó otros diez pertenecientes a los manifestantes”, recuerda el astrónomo Manuel Peimbert Sierra.

El investigador emérito del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien formó parte de un bloque de profesores en apoyo a las demandas del CNH, pensó que serían una especie de “paraguas” protector del movimiento estudiantil. Pero el gobierno de Díaz Ordaz no estaba dispuesto a ceder y dos semanas después perpetró la matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Saldo fatal

No se sabe con exactitud el saldo del ataque de las fuerzas armadas contra manifestantes aquel fatídico 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Los diarios reportaron 30 muertos (cifra oficial), 53 heridos graves y más de 1 500 detenidos. Pero al paso del tiempo, con los cambios de gobierno y el acceso a testimonios, archivos y expedientes sobre el movimiento, las cifras han ido cambiando. Según las estimaciones de la embajada de Estados Unidos en México habrían muerto entre 150 y 200 personas, mientras que el reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado difundido en 2006 sugiere que no es posible dar una cifra definitiva, aunque menciona reportes que consignan hasta 350 muertos.

Los hechos

“Paredes agujereadas por las balas; vidrios destrozados, rostros pálidos, desencajados; labios resecos y ojos llorosos; zapatos regados por doquier, grupos de personas que en ropa de dormir y con algunas pertenencias bajo el brazo salían de sus hogares; volantes y pancartas tapizando el piso; tanques en las calles; policías y soldados en constante vigilancia; signos de destrucción, de muerte”.

Esta crónica de Juan Aguilera, publicada en la edición Últimas Noticias del diario Excélsior, constituye uno de los primeros testimonios directos de la desolación que se vio en la Plaza de las Tres Culturas y los edificios aledaños aquel rojo amanecer del 3 de octubre de 1968, un día después del ataque con el que el gobierno silenció a punta de metralla una manifestación pacífica. Con esa matanza, la cual otros medios de comunicación apenas mencionaron como reyerta debido a la falta de libertad de expresión, se puso fin a un complejo movimiento estudiantil que comenzó a gestarse meses atrás y cuya influencia sigue vigente en la sociedad actual.

A 50 años de esos sucesos parece que ya todo se ha dicho y escrito sobre aquel movimiento estudiantil que transformó al Estado, la sociedad y las familias. Pero no es así. Como afirma la historiadora Eugenia Allier Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, persisten muchas interrogantes sobre sus orígenes y desarrollo, que sociólogos, antropólogos e historiadores buscan responder.

En México 1968 no había libertad de expresión ni medios de comunicación independientes del poder.

Cronología

22 de julio

Tras una reyerta entre estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoterena y la Vocacional 5 del IPN, la policía ingresa en ese plantel.

26-29 de julio

Varios planteles de la UNAM e IPN paran labores en protesta por la intervención policiaca.

30 de julio

El ejército irrumpe con un bazucazo en la preparatoria de San Ildefonso.

1 de agosto

El rector Javier Barros Sierra defiende la autonomía de la UNAM y condena públicamente los hechos.

2 de agosto

Profesores y estudiantes conforman el Consejo Nacional de Huelga (CHN) como órgano director del movimiento.

4 de agosto

El CNH lanza un pliego petitorio con demandas como disolver el cuerpo de granaderos y libertad a los presos políticos.

27 de agosto

Una marcha del Museo Nacional de Antropología al Zócalo capitalino reúne a unas 30 000 personas.

28 de agosto

Tanquetas del ejército entran de madrugada al Zócalo para dispersar a los manifestantes.

7 de septiembre

Marcha de las antorchas en Tlatelolco.

13 de septiembre

Se efectúa la marcha del silencio para condenar la represión.

18 de septiembre

El ejército entra en Ciudad Universitaria, vulnerando una vez más la autonomía universitaria.

23 de septiembre

Renuncia el rector de la UNAM. Granaderos y estudiantes se enfrentan en instalaciones del IPN (Casco de Santo Tomás).

2 de octubre

El ejército dispersa un mitin muy concurrido en Tlatelolco. Francotiradores y el Batallón Olimpia disparan contra la multitud.

Foto: Comité 68.

Foto: Comité 68.

Más allá del 2 de octubre

La violenta represión con que las fuerzas armadas disolvieron el mitin pacífico que se realizaba en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre de 1968 marcó un punto de quiebre en la historia reciente del país y detonó a la postre una cascada de transformaciones políticas y sociales. Sin embargo, a decir de varios estudiosos del tema, esa fecha debe verse como parte de un movimiento en busca de libertades civiles que comenzó a gestarse meses e incluso años atrás en un contexto social complejo, donde había inconformidad y represión (ese año se registraron más de 50 movimientos estudiantiles en el mundo). Aunque la matanza en México tuvo el efecto de ahogar el movimiento estudiantil, éste concluyó formalmente hasta diciembre de 1968, con la disolución del Consejo Nacional de Huelga.

Los testimonios

Eugenia Allier Montaño, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantea que la memoria del conflicto del 68 ha pasado por diversas etapas, que van desde la denuncia inicial por la brutalidad de la represión hasta la exaltación y glorificación del movimiento como detonador de cambios sociales que ayudaron a ampliar los espacios de libertad. Esta memoria colectiva se empezó a construir con los testimonios de los líderes del movimiento y los artículos periodísticos disponibles, a los que se sumaron trabajos académicos (históricos, sociales, políticos) enfocados al análisis de los actores y los procesos, con autores como Sergio Zermeño, Javier Barros Sierra y Ramón Ramírez, entre otros.

Hacia los años 90 explica Allier Montaño surgió una nueva oleada de trabajos académicos que buscaban esclarecer las dudas que persistían y aún persisten sobre los orígenes del movimiento y su evolución, entre ellos los de investigadores como Sergio Aguayo y Carlos Montemayor. Finalmente, ya en el siglo XXI, los estudios de historiadores como la propia Eugenia Allier y Ariel Rodríguez Kuri, quienes no vivieron esa época, han abordado temas como la participación de las mujeres en el movimiento y las perspectivas de éste en un contexto global.

Con tantas líneas de investigación parecería que ya no hay mucho que decir sobre el movimiento del 68. Pero Allier señala que, según estudios bibliográficos, se han producido apenas unas 400 obras (incluidas las novelas y testimoniales) sobre este tema. Y los trabajos históricos son aún escasos, pues no rebasan los 20. Además, las líneas de investigación en ciencias sociales se han enfocado predominantemente en el papel de los estudiantes en el conflicto. Falta estudiar aspectos como la participación de los profesores, el exilio de académicos que siguió a la represión y la consistencia de los juicios contra los detenidos, que a veces constituían verdaderas aberraciones legales, a decir de Guevara Niebla.